在大麦地镇的绿水青山间,底土村委会的彝绣工坊正以其独特的民族魅力焕发勃勃生机。大麦地镇始终坚持以文化振兴推动乡村振兴,依托国家级非物质文化遗产——彝族刺绣(堆绣),积极探索“非遗+产业+就业”发展模式。以底土绣坊为示范点,着力打造彝绣特色产业,并将其建设成为一个创新型的“家门口务工车间”,为当地村民提供了便捷可靠的新就业路径。

一、推动技艺创新,促进非遗活态传承

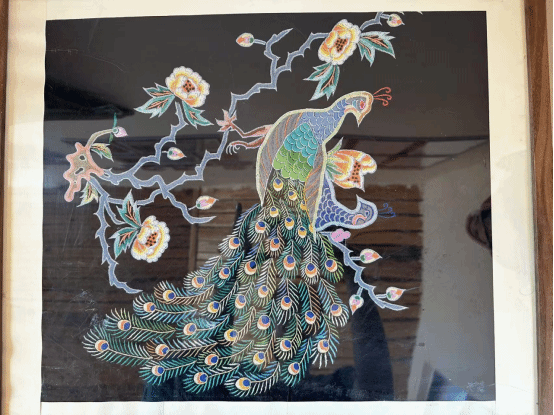

底土绣坊坚持以创新驱动传统彝绣与现代消费需求相衔接,推动非遗创造性转化、创新性发展。绣娘们将传统彝族图案巧妙运用于西装、衬衣等现代服饰及文创产品中,在领口、袖口、前襟等细节处体现民族美学,既保留彝绣核心技艺和文化本真,也赋予产品新的时尚内涵。目前产品体系覆盖十几元配饰至三四千元艺术收藏品,满足多元市场需求,彝绣产品远销昆明等地,真正实现“非遗见人见物见生活”。

二、打造“家门口务工车间”,精准助力民生保障

创新“非遗+产业+就业”家门口务工新模式,依托底土绣坊实现“就近、就地、就便”灵活就业。该模式有效破解农村中老年妇女、照护家庭群体等就业难题。目前绣坊共有绣娘65人,其中州级非遗传承人1人,县级非遗传承人4人,55岁以上30人,占46%。人均年增收约5000元,切实减轻家庭负担,提升群众获得感、幸福感。同时,工坊显著缓解“一老一小”照护压力,老年人实现“老有所为”,年轻人安心外出务工,绣坊成为凝聚人心、促进和谐的重要载体。

三、整合资源平台,增强发展内生动力

底土绣坊积极整合新时代文明实践活动资源,将工坊建设成为传承技艺、培育乡风、服务群众的文化阵地。通过订单协同发展(团购、私人定制、零售结合)、技能培训、品牌推广等多元举措,持续提升造血能力。绣坊不仅是非遗工坊,更成为乡村振兴尤其是文化振兴的重要支撑,探索出一条“指尖经济”赋能乡村发展的可持续路径。

如今,底土绣坊已被打造为新时代文明实践活动的重要阵地。通过有效整合与活化利用资源,这里不仅成为传承彝绣技艺的核心基地,更是传播文明风尚、凝聚民心共识的重要平台。一针一线之间,绣娘们不仅绣出了精致绚丽的图案,更绣出了文化传承与乡村振兴相融合的生动实践,展现出传统技艺赋能美好生活的丰硕成果。