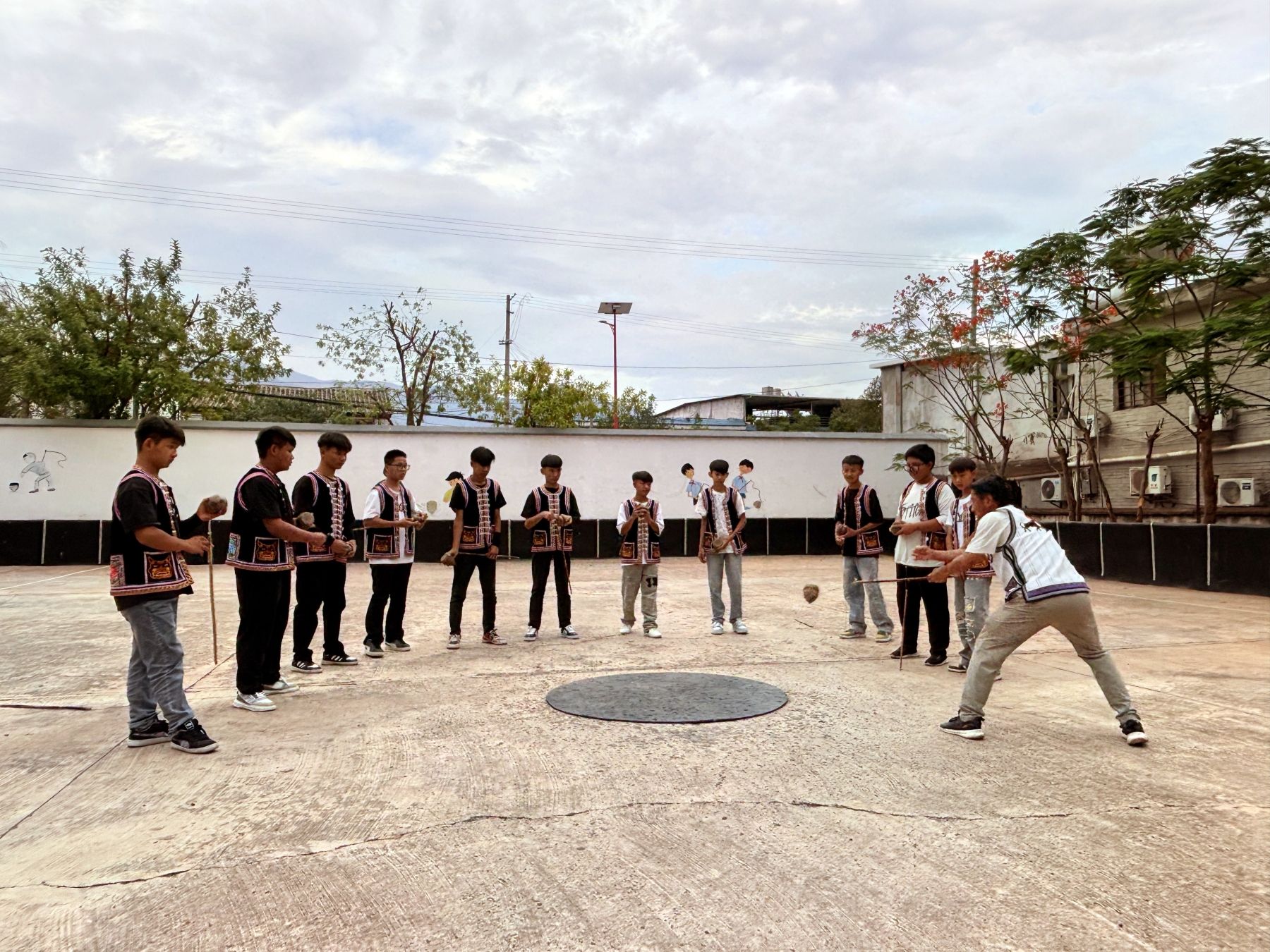

“铃铃铃……”第七节课下课铃声响起,大麦地中心校的同学们怀着激动的心情,抓起手边的陀螺飞快奔向操场,他们早已约好要好好切磋一番。在陀螺课上,小小少年们目光坚定,出手利落,陀螺命中目标的刹那,场边响起热烈欢呼。每周这一堂民族文化传承课,是大麦地中心校孩子们最期待的时刻。

大麦地镇少数民族人口占总人口94%,国家级非遗传承2人、省级1人、州级7人,民族文化绚烂多姿,《查姆》、小豹子笙、陀螺、堆绣、啊噻调、四弦舞等非遗项目熠熠生辉,而传统文化的传承离不开薪火相传的坚守与代代守护的担当。大麦地镇以“非遗进校园”为抓手,以“老带新传承托举”为方式,充分利用每天最后一节课的时间,结合学生的特长和兴趣,为男同学开设打陀螺课程,为女同学开设彝绣课程,向学生传授打陀螺的技巧和彝绣的针法,让传统文化在校园落地生根。

正如中心学校李老师说:“我们不是要培养非遗大师,而是要在孩子们心里埋下一颗喜欢非遗传承的种子,让我们大麦地非遗文化以可触可感的方式在校园乃至我们生活中生根发芽。”学校依据学生认知水平,实施分层分组训练。低年级学生以学习打陀螺的入门知识、现场观摩高年级同学实操为主,在耳濡目染中感受这项运动的魅力。三年级及以上的学生以实操为主,老师会从陀螺的握持方法、支陀螺的技巧,到如何攻击、如何防守等不同角度进行细致教学,让学生循序渐进掌握打陀螺的基本技能。待同学们掌握基本技巧后,老师还会组织大家交换攻方和守方阵营,相互切磋、共同进步。

“在文化课之余,能学习打陀螺和刺绣,不仅让课程内容变得更加丰富,还大大提升了我们的学习兴趣。”同学们纷纷表示,通过这些课程,既能让大家深入了解本民族的传统文化,增强对民族文化的认同感,又能在运动和手工创作中锻炼身体、磨炼心性,真是一举两得。

通过一系列扎实有力的举措,大麦地镇不断强化非遗文化的传承与保护,邀请传承人走进学校开展教学、讲述比赛经历,进一步激发学生对非遗文化的兴趣。在元旦、小豹子笙非遗体验狂欢活动等重要节日或农闲时节,镇里会召集非遗传承人、传统文化爱好者开展热闹的比赛、文艺演出等,积极挖掘和培养新的传承人,中心校为青少年学生单独设立专属课堂,让孩子们在竞技与展示中收获成就感,期待古老技艺在孩子们心中扎根,逐渐成为未来中华文化的传承者与弘扬者,让非遗这份文化瑰宝永远熠熠生辉。